大家生活中一定有很多近视相关的疑问。下面列举了一些常见问题,例如有的家长会问,怎么判断我家的孩子视力是否正常呢?有的家长甚至可能会责怪小朋友说,看你还天天玩手机平板,把眼睛玩近视了吧,这辈子你算是完了。当小朋友出现近视时,有些家长会说坚决不能给我的孩子戴眼镜,戴上后眼睛只会越来越糟糕,眼睛度数也会越长越高。还有的家长会想,我不想把近视遗传给下一代,我该如何择偶。

要回答以上的这些问题,首先来了解一下近视眼的定义。我们的眼球成像原理和照相机类似,近视眼是当眼睛处于放松状态时自然光线通过眼球聚焦在了视网膜的前面。目前近视眼的发病率越来越高,青少年近视问题非常严峻,轴性近视患病率逐年上升,发病年龄明显提前。近视对我们造成的伤害,主要包括看远看不清、视力疲劳、外斜视的出现、眼球突出以及眼底的改变,这是最需要我们引起重视的地方。在生活中出现包括眯眼、皱眉、眨眼、扳眼、揉眼和歪头等行为表现需要注意可能和近视相关。近视防控是很有必要的,它的意义主要在于维护我们的眼健康,让我们远离眼底病。具体来说,我们要做的是,在18岁以前预防近视的发生以及控制近视度数在600度以内。

近视发生主要包括三大因素,首先是遗传因素。如果父母一方有近视,小孩会有25%的概率遗传到。如果父母双方都有近视,那么小孩近视的可能性则达到50%。其次是营养因素,近视的发生与微量元素摄入缺乏、偏食、甜食摄入过多相关。最后则是环境因素,包括看近的频率太多,一次用眼的持续时间太长。相信远视储备这个名词大家经常在科普新闻中见到。我们的眼睛在出生时,并没有定型,而是和我们的身高一样,还在生长。在我们还是婴儿的时候,我们的眼球直径是16毫米左右,此时我们的眼睛处于一个高度远视状态。随着年龄增长到三岁,眼球直径长到21毫米左右,远视度数也相应慢慢减少。一般到12岁左右时远视度数接近零度,达到一个正视眼的状态。如果我们在眼发育期用眼过度,导致远视度数过早的消耗,那么接下来极其容易发展成高度近视眼。所以青少年期适当保留的远视度数就是我们眼睛的重要储备。

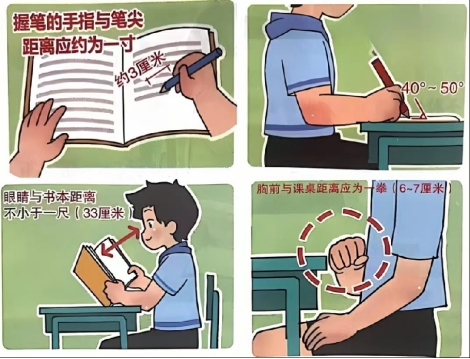

低年级儿童近视的主要原因包括早教、过早的学习乐器、接触平板电脑手机、游戏机以及拼装玩具。户外运动减少也是导致孩子视觉发育黄金期不健康的一个重要原因。其实我们近视的发生地主要是在家庭,家长是近视防治的核心责任人。同时正确的写字姿势也是非常重要的,当写字姿势不正确时的用眼量相当于正确姿势的三倍。所以作为家长要科学的对待孩子的近视问题,提高预防近视的意识。首先是要预防它的发生,其次呢医生正确的诊断也很重要,如果真的出现了近视,合理矫正也是非常有必要的,我们要做到的是延缓近视的进展。

科学地开展近视防控,首先学校方面每半年会安排视力体检,重在预防。其次是我们医疗机构和家长们的共同努力,集中在未近视和刚近视的群体上。作为家长,要珍惜孩子的远视储备,预防近视要从娃娃抓起。孩子良好的行为习惯并非一朝一夕养成的,需要家长们耐心引导和督促,良好的亲子沟通,才可能让孩子养成一个终身受益的用眼好习惯。我们医疗机构一般会督促家长建立好孩子完善规范的视光档案,这个档案中会包括远、近视力,屈光度,立体视,融合功能,调节功能,眼位等检查。建议一年进行4次视力检查,因为假性近视向真性近视的发展一般是3个月左右,而且近视的产生是逐步的,所以及时的检查可以早期发现近视并及时处理。当学校的体检发现孩子近视时,家长要及时带孩子来专业的医疗机构进行散瞳验光等等检查。

很多家长会问,为什么要做散瞳验光呢?因为儿童青少年的睫状肌调节能力很强,疲劳用眼的时候呢会出现调节紧张而出现暂时的近视,也就是我们说的假性近视,只有散瞳验光,才能把睫状肌麻痹放松,排除干扰,客观准确的测量出眼睛的屈光度数。不同阶段,近视防控方法不同,当孩子处于假性近视时,我们以视觉训练和习惯养成为主。真性近视时则以防控眼镜,功能眼镜,角膜塑形镜,药物以及家庭护眼模式为主。以上方法可以达到让未近视的孩子远离近视,让已近视的孩子延缓近视。

近视防控最重要的四道防线。第一道防线是改习惯,正确的读写习惯要做到三个一,就是眼睛与书本一尺,胸口离桌面一拳头,手指离笔尖一寸长。同时读写的光线要充足。在行为习惯上,我们要做好间断性用眼,牢记20-20-20的准则,就是20分钟近距离用眼后,要看六米外的景物,至少20秒。同时保证每天至少户外活动2小时,以及充足的睡眠。第二道防线是科学的使用视光产品和视觉训练。近视发生后一定要科学的进行防控,才能避免高度近视和眼底病的产生,好的视光产品,像我们前面提到的功能眼镜、OK镜等等可以帮助孩子轻松的完成学业,缓解视觉疲劳,控制近视的发展。第三道防线是家长们要常带孩子检查,最好一年完成4次视力检查。因为近视的关键在预防,常检查才能做好预警,引起重视并采取措施。第四道防线是合理饮食,我们要健康饮食,少吃甜食、含糖饮料和油炸食品,多吃蔬菜,水果,鱼类豆制品鸡蛋等优质蛋白。