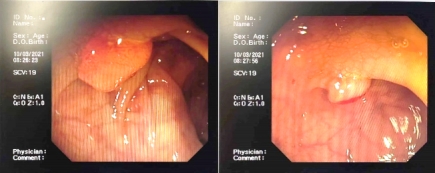

2021.1月方先生因常规体检于我院行肠镜检查,检查结果示距肛缘20cm可见一枚直径约1.0cm广基息肉,表面稍充血糜烂,周围黏膜呈棘皮样改变。活检病理:(距肛缘20cm)管状腺瘤伴上皮内瘤变低级别(中度异型增生)。当时医生嘱咐方先生要择期切除息肉并定期复查。由于当时患者没有什么症状,加之平日其他事务的影响,方先生慢慢就忘掉了。

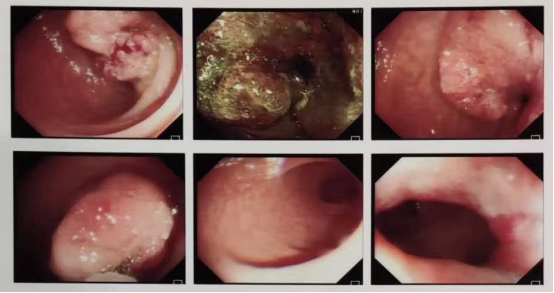

2023.7月方先生由于反复便秘半年余,偶有便血,遂于当地医院复查肠镜,检查结果:插镜至乙状结肠距肛缘约20cm处,见一环周隆起性病变,表面糜烂坏死,组织弹性差,接触易出血,予取材送检,腔狭窄,无法继续进镜。病理活检为(乙状结肠)绒毛状腺瘤伴高级别上皮内瘤变,局灶癌变。

方先生拿到报告后非常后悔和不解,两年前小小的息肉,咋就怎么快变成了癌?所幸的是,在经过全面检查后,葛先生很快在我院完成了乙状结肠癌根治术,术后病理:隆起型腺癌,分化II级,未见明确脉管或神经侵犯,pT2N0M0,pMMR。葛先生术后恢复良好,很快回归了正常的生活。

方先生的案例令人惋惜,2年前体检发现的息肉尚属良性病变,可以内镜下切除。倘若当时积极处理,就不至于发生癌变而需要手术治疗。其实葛先生的案例在临床上并不少见,许多人的肠镜检查报告上都会检出息肉,却因没有引起身体不适或者其他原因而没有进一步切除,当然也不是所有的肠息肉都需要切除。

今天我们来给大家科普一下肠息肉的医学知识:息肉是怎么出现的?对我们的身体有什么影响?会不会癌变?需要怎么处理?

什么是肠息肉?

肠息肉是突出于肠道黏膜表面的上皮组织,受到生活、环境、遗传因素等多个因素综合影响。肠息肉一般多发于结肠、直肠,形态各异,大小不一,数目不等,少者仅1个,多者可达数百甚至布满肠道,比如家族性息肉病。

息肉会癌变吗?

肠息肉会癌变,临床上约90%的结直肠癌就是由息肉演变而来。通常将息肉分为腺瘤性息肉和非腺瘤性息肉。非腺瘤性息肉包括增生性息肉、炎性息肉等,这些类型的息肉通常不会癌变。腺瘤性息肉主要包括管状腺瘤、绒毛状腺瘤、管状绒毛状腺瘤、无蒂锯齿状腺瘤/息肉、传统型锯齿状腺瘤等,属于癌前病变,需要引起高度重视。当然从癌前病变到癌变一般来说需要5-10年,我们需要抓住这段时间积极处理,防患于未然。

息肉对身体的影响?

早期的小息肉一般无明显症状,即使有也多为腹痛、腹胀等,容易被忽略。随着体积增大,可有出血、便秘,腹泻等明显症状。既然没有明显症状,那么我们该如何及早发现息肉呢?肠镜检查是目前诊断肠息肉最理想的检查方法,可直接观察到全肠道情况,同时镜下可对病灶进行活检。我们推荐普通人群在45岁之后应该做一次肠镜检查,如果没有问题则5~10年检查一次。至于以下高危人群,则强烈建议定期做肠镜筛查:1、一级亲属有结直肠癌病史 (父母、子女、同父母的兄弟姐妹);2、粪便潜血试验阳性;3、既往患有结直肠腺瘤性息肉;溃疡性结肠炎、克罗恩病等癌前疾病;4、本人有肠道肿瘤史;5、近期有排便习惯的突然改变;6、符合以下任意2项:慢性腹泻、慢性便秘、粘液血便、慢性阑尾炎或阑尾切除史、糖尿病、慢性胆囊炎或胆囊切除史。

发现息肉后该如何处理?

临床工作中一般会根据息肉的大小、多少、有无并发症和病理性质决定治疗方案。小息肉一般在肠镜检查时予以摘除并送病理检查。直径较大的息肉或者数目较多,则先行局部活检以病理检查,根据病理检查决定后续治疗。

腺瘤性息肉则需积极内镜下切除;

增生性息肉若症状不明显,无须特殊治疗

炎性息肉以治疗原发肠道疾病为主

若腺瘤发生癌变,则需医生根据腺瘤恶变浸润深度、有无侵犯小血管和淋巴管、分化程度、切缘有无残留决定是否需要追加外科手术。

切除息肉后需要复查吗?

由于肠息肉的发生受到生活、环境、遗传因素等多个因素综合影响,切除息肉后依然存在复发的风险,因此仍需按医嘱定期复查。