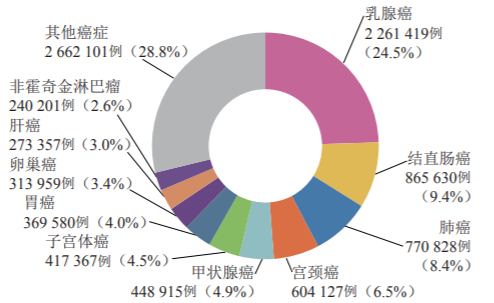

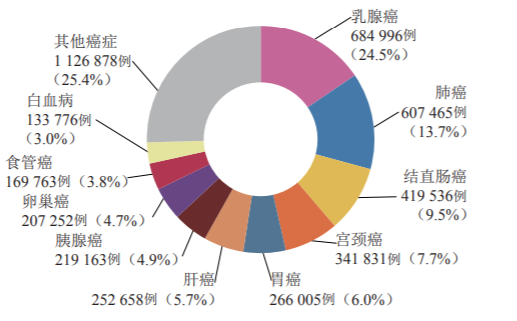

当前女性乳腺癌是全球新发病率和死亡率最高的癌种。根据2020全球癌症统计报告显示,我国2020年女性乳腺癌发病率为59.0/10万,居全国女性恶性肿瘤发病谱首位。乳腺癌防治是女性同胞不可忽视的重要问题。

|

|

||

|

|

|

|

|

||

|

|

|

那么我们应当如何预防乳腺癌呢?

首先我们要了解乳腺癌有哪些高危因素,了解这些高危因素可以进行一个初步的自我评估,如果具有高危因素,也不必过分担心,可到乳腺专科咨询,对个人患乳腺癌的风险进行综合评价,并制定针对性的防控方案。具体高危因素包括:

Ø 有遗传家族史,具备以下任意一项者:

(1)一级亲属(母亲,女儿和姐妹)有乳腺癌或卵巢癌史;(2)二级亲属(指姑、姨、祖母和外祖母)50岁前,患乳腺癌/卵巢癌2人及以上。

(2)基因突变:至少1位一级亲属携带已知BRCA1/2基因致病性遗传突变; 或自身携带BRCA1/2基因致病性遗传突变。

Ø 既往有乳腺导管或小叶不典型增生或小叶原位癌患者。

Ø 暴露于治疗性电离辐射(尤其既往行胸部放疗史)

Ø 乳腺密度大。45岁后乳腺X线检查提示乳腺实质(或乳房密度)类型为不均匀致密型或致密型。

Ø 绝经后肥胖或体质指数高

Ø 更年期雌激素替代治疗(不少于半年)

Ø 其他生活因素如吸烟、大量饮酒、未生育未哺乳、月经初潮早(初潮年龄≤12岁)、闭经晚(绝经年龄≥55岁),精神压抑等。

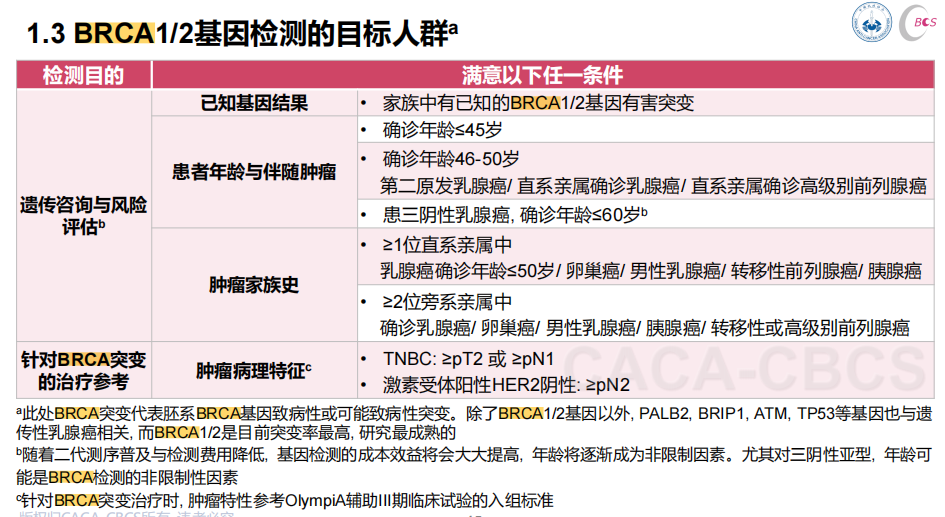

一般而言,高危因素越多、相对危险度越高,则风险越高。这里不得不提到的是,一个很著名的遗传基因--BRCA(乳腺癌易感基因),包括BRCA1和BRCA2。它是非常重要的抑癌基因,BRCA1/2基因的突变会增加包括乳腺癌、卵巢癌等的发病风险。如BRCA1/2基因突变者的乳腺癌发病率提高了10-20倍!对于高风险人群,在前期进行BRCA1/2基因的检测有助于对肿瘤进行前期的预防评估。而这一类型的患者发病后进行BRCA1/2基因的检测也能更有效的帮助医生进行诊疗方案的制定和相关药物的选择。

既然BRCA基因的检测这么重要,那么人人都需要进行相关的检测吗?并非如此,根据《2021版中国抗癌协会乳腺癌诊治指南与规范》建议符合以下一条或多条的个体进行相关的咨询和检测来预防乳腺癌。

上表可能十分专业,非专业人士可能看不明白。没关系,需牢记两点:有肿瘤家族史或已知家族中有BRCA1/2基因致病性遗传突变的,都建议进行相关检测。BRCA1/2基因检测能对乳腺癌进行筛查,但它并不是防止癌症发生的“疫苗”,它能告知人们风险所在,并对对它保持警惕。

接下来关键来了,大家划重点,干货满满此处必须认真阅读!!!降低乳腺癌风险的方法和措施到底有哪些呢?我们究竟从哪些方面具体着手呢?

Ø 首先,在日常生活中能够保持良好的作息习惯、坚持母乳喂养,坚持运动锻炼(避免静坐生活方式,推荐18~64岁的成年患者,坚持每周至少5次,每次30 min的中等强度有氧运动)、保持健康体重。不饮酒吸烟、增强免疫力,减少与各类致癌因素的接触,就能明显减少患癌的风险,避免癌症的发生。健康饮食应包括以全谷物、禽肉和鱼的低脂膳食配合富含抗氧化成分的水果蔬菜。果蔬富含的维生素C、D等可能具有一定的保护作用,可适当多用。大豆类食物建议按习惯正常摄取,不推荐任何植物雌激素类保健品用于预防乳腺癌。避免长期食用富含精制谷物、红肉和加工肉、甜点、高脂奶类制品和油炸薯类等食物。

Ø 对于高危人群的预防干预:药物或手术预防作为一种选项可以进行告知,拟接受药物((雌激素拮抗剂他莫昔芬、雷洛昔芬和芳香化酶抑制剂阿那曲唑、依西美坦)或手术预防干预的高危妇女需到有资质的乳腺专科咨询评估,上述预防措施需慎重。

Ø 自查很重要。每月至少1次乳腺自我检查的方法,建议绝经前妇女应选择月经来潮后7-14d进行自我检查,重点注意乳房近期是否有肿块性改变。

自查方法及要领:

(1)一看(对镜自照):面对镜子,两手叉腰,然后再将双臂高举过头,观察乳房的外观、形状及对称性。重点注意是否存在可能由乳腺癌导致的变化:一侧乳房不对称隆起样改变、乳头或皮肤凹陷、皮肤橘皮样变、乳头乳晕湿疹样变或覆盖鳞屑、乳头溢液、皮肤红肿等。

(2)二触(触摸乳房):平卧,淋浴时可站立,四指或三指(可不用小拇指)并拢,用指端掌面轻轻滑动按压检查乳房各部位是否有肿块或其他变化。

按顺时针或其他顺序全面检查乳晕区、乳房及腋窝,检查乳头和疑似包块时用大拇指和食指指端轻轻挤捏。重点注意是否存在可疑包块、乳头溢液等。

Ø 定期体检不能少。对于一般风险人群,推荐每1-2年进行一次筛查,而有相关基因突变等高危风险因素的人群则推荐从40岁起,每年进行一次进行乳腺X线联合乳腺超声检查。

最后希望大家从容对待乳腺癌,科学预防、早诊早治、规范治疗,十分重要。做好这些事,让乳腺癌对你无从下手!

参考文献

[1]中华医学会病理学分会,国家病理质控中心.BRCA1/2数据解读中国专家共识(2021版)[J].中华病理学杂志,2021,50(06):565-571.

[2]乳腺癌预防科普宣教专家共识(2018版)[J].中华健康管理学杂志,2019(03):188-194.

[3]基于下一代测序技术的BRCA1/2基因检测指南(2019版)[J].中华病理学杂志,2019(09):670-677.

[4]中国医师协会精准治疗委员会乳腺癌专业委员会,中华医学会肿瘤学分会乳腺肿瘤学组,中国抗癌协会乳腺癌专业委员会,王红霞,盛湲,刘赟,王永胜,王树森,刘军,李恒宇,付丽,殷咏梅,陈策实,管晓翔.中国乳腺癌患者BRCA1/2基因检测与临床应用专家共识(2018年版)[J].中国癌症杂志,2018,28(10):787-800.DOI:10.19401/j.cnki.1007-3639.2018.10.011.

[5]刘宗超,李哲轩,张阳,周彤,张婧莹,游伟程,潘凯枫,李文庆.2020全球癌症统计报告解读[J].肿瘤综合治疗电子杂志,2021,7(02):1-14.

[6]赫捷,陈万青,李霓,沈洪兵,李江,王勇,李静,田金徽,周宝森.中国女性乳腺癌筛查与早诊早治指南(2021,北京)[J].中国肿瘤,2021,30(03):161-191.

[7]中国抗癌协会乳腺癌专业委员会.中国抗癌协会乳腺癌诊治指南与规范(2021年版)[J].中国癌症志,2021,31(10):954-1040.

审稿专家:武汉市第三医院胸外科 张倬主任