《中国居民膳食指南》(2022版)2022年4月26日由中国营养学会发布。

居民膳食指南是饮食的宝典,是我国国民一日三餐的参考金标准。

那么,新版指南的重点新在哪呢?

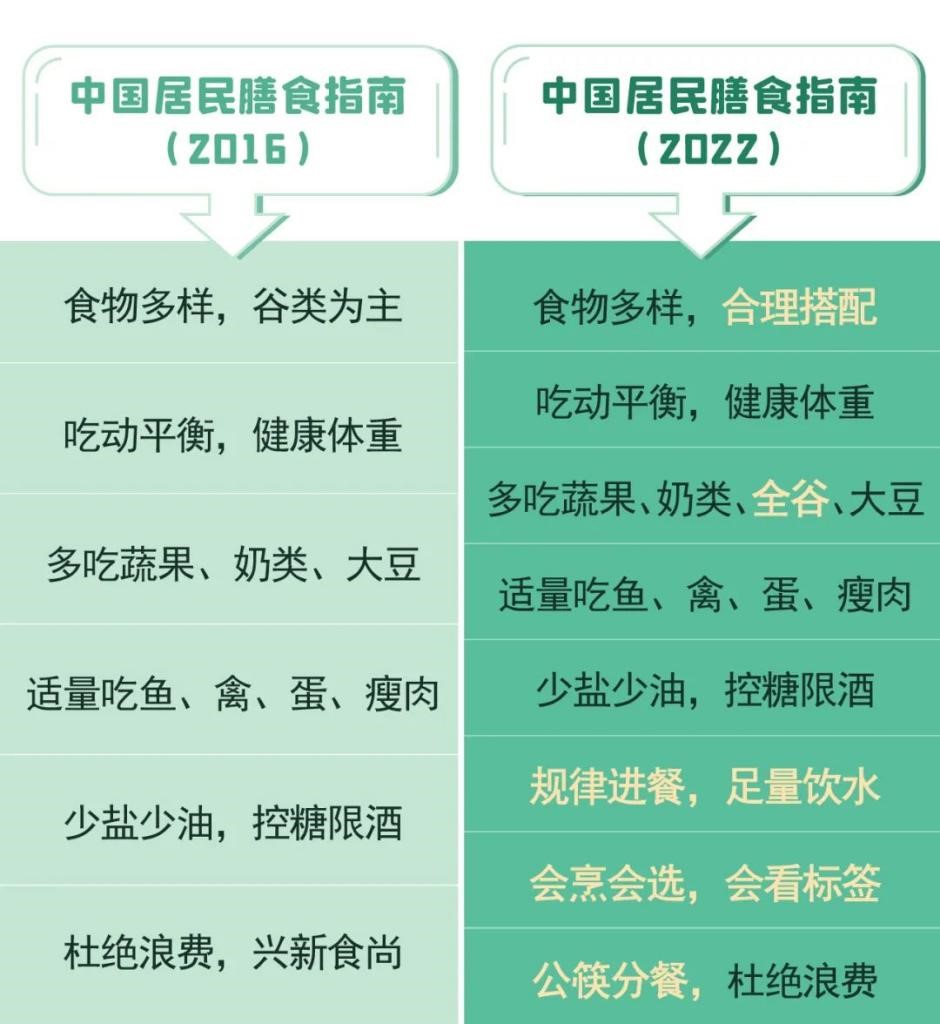

一、6条“核心推荐”变为8条“膳食准则”

第一条的“食物多样,谷类为主”变为“食物多样,合理搭配”

第三条的“多吃蔬果、奶类、大豆”变为“多吃蔬果、奶类、全谷、大豆”

新增第六条“规律进餐、足量饮水”、第七条“会烹会选,会看标签”

第六条“杜绝浪费,兴新时尚”变为第八条的“公筷分餐,杜绝浪费”

(一)“谷类为主”为何变为“合理搭配”

谷类是中华民族的传统食物,指南的改变并不意味着不是以谷类为主了,我们的能量来源依然主要是米面等谷类。新指南只是更强调要合理搭配,不挑食偏食,坚持健康的膳食模式,每日食物均包含主食、蔬菜水果、肉禽鱼虾、蛋奶豆坚果等,均衡膳食。

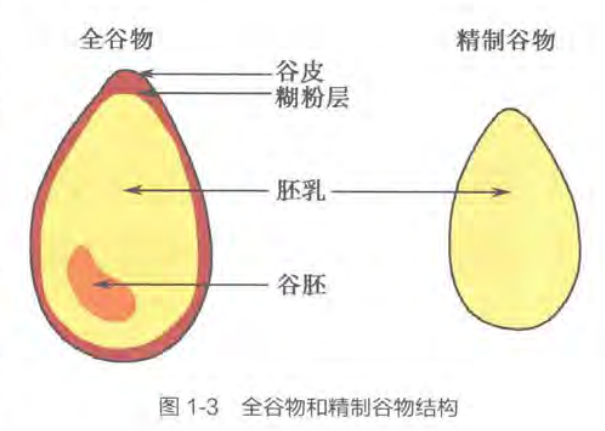

(二)为何强调“全谷”

全谷未经精细化加工,或虽经碾磨、粉碎、压片等加工处理,但仍保留了完整谷粒所具备的谷皮、糊粉层、胚乳、谷胚及其天然营养成分。全谷包括全麦、燕麦、荞麦、糙米、玉米、黑米、薏米、高粱等。精制谷物主要含淀粉。全谷物有更丰富的营养成分,如膳食纤维、B族维生素、维生素E、矿物质、不饱和脂肪酸、植物甾醇、植酸、酚类等。所以要多吃全谷物。

(三)为何新增“规律进餐,足量饮水”

现代人生活节奏加快,饮食不规律的人很多,如不吃早餐、点外卖及在外就餐过多、宵夜、垃圾食品摄入过多等。不吃早餐易导致胆结石、低血糖、午餐过量等。高糖、高脂、高盐等食物摄入过多、吃饭时间过晚等易导致肥胖、高血压、糖尿病、高血脂、高尿酸、心脏病、卒中等,所以强调“规律进餐”。

除了食物,水也是膳食的重要组成部分。我国三分之二居民饮水不足,从而可导致泌尿系统结石、认知能力和体能下降等。另外,有很大一部分人的液体摄入大量依赖含糖饮料,这易导致龋齿、糖尿病、超重、肥胖、高血脂等。零卡饮料虽然不含能量,但含有甜味剂,对内分泌系统有不利影响,同样不建议饮用。

(四)为何新增“会烹会选,会看标签”

中国饮食文化博大精深,有各种各样的烹调方式。建议选择蒸、煮、炖、焖、汆、凉拌等健康的烹调方式,少用烧烤、煎炸、腌制、糖拌等可增加脂肪、糖盐及致癌产物的烹调方式。

预包装食品都有配料表、营养成分表等标签。选购食物时,要多看标签,尽量选择低能量、低糖、低钠的食物。

(五)为何格外强调“公筷分餐”?

使用公筷或分餐,可以降低食源性疾病、幽门螺杆菌感染等,是公共卫生和个人卫生的保障。

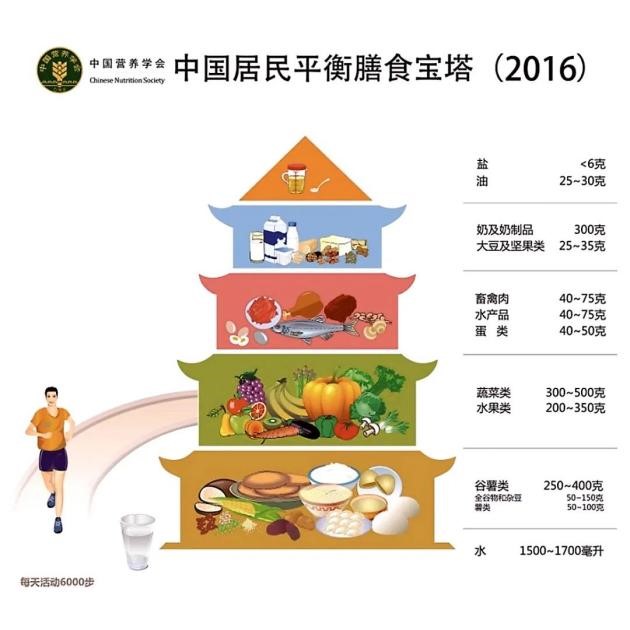

二、中国居民平衡膳食宝塔微调

第一层由“谷薯类250-400g,其中全谷物和杂豆50-150g、薯类50-100g”变为“谷类200-300g,其中全谷物和杂豆50-150g;薯类50-100g”

第二层及水的摄入量不变

第三层由“畜禽肉40-75g、水产品40-75g、蛋类40-50g”变为“动物性食物120-200g,其中每周至少2次水产品、每天一个鸡蛋”。中国人的鱼虾等水产品摄入较少,水产品富含蛋白质、不饱和脂肪酸等营养素,饱和脂肪酸含量低,对身体尤其是心血管系统有利,因此特别强调水产品的摄入。鸡蛋营养丰富,每天一个鸡蛋无需担心胆固醇的不利影响。

第四层的奶及奶制品由“300g”变为“300-500g”。国人的奶类摄入量过低,骨质疏松发病率高,牛奶富含蛋白质、钙等营养素,有利于骨骼健康,因此推荐量增加。

第五层的盐由“<6g”变为“<5g”。国人盐的摄入量过高,这可导致高血压、心脑血管等疾病的发病率增加,因此推荐量降低。

三、2022膳食指南有“1+9”模式

除了2岁以上大众膳食指南,新版膳食指南还有9个特定人群膳食指南,包括①0~6月龄婴儿、②7~24月龄婴幼儿、③学龄前儿童、④学龄儿童、⑤备孕和孕期妇女、⑥哺乳期妇女、⑦一般老年人、⑧高龄老年人、⑨素食人群。其中“高龄老年人”为新增内容,原因是中国人的人均寿命越来越长,80岁以上高龄老年人比例增加。这一人群身体机能退化,消化系统功能减弱,营养不良、肌肉衰减及各种慢性病的发病率增加,对营养的需求不同于一般老年人,故新增此项内容。

四、首次提出“东方健康膳食模式”

东方健康膳食模式主要是指我国东南沿海一带(江苏、浙江、上海、福建、广东等)的膳食,具有烹调清淡少盐、蔬菜水果丰富、常吃鱼虾等水产品和豆类、奶类等优点,较为健康。该地区高血压和心血管疾病的发病率和死亡率较低,预期寿命较高。

所以,不仅仅有西方的地中海膳食模式、DASH膳食模式,还有咱们中国的“东方健康膳食模式”,中国人自己的模式要多加推广,助力国民健康。

参考新指南,健康常相伴!